UN ANTROPOLOGO-AMICO PER LA CITTÀ… E OLTRE PER CAPIRE L’UOMO E LA SUA ESISTENZA

Massimo Centini, giornalista e prolifico scrittore, con i doni della comunicazione e dell’insegnamento. Un riconoscimento del Centro Culturale Pannunzio.

di Ernesto Bodini (giornalista e divulgatore di tematiche sociali)

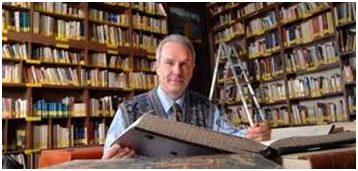

Solitamente quando si vuole evidenziare un amico-collega ci si fa “condizionare” dai sentimenti che ci legano, ma di fronte ai meriti culturali e professionali è doveroso onorarli con l’accortezza della obiettività e non della mera enfatizzazione… È il caso di un amico-collega di vecchia data: Massimo Centini (classe 1955 – nella foto), giornalista pubblicista ma soprattutto antropologo culturale (con tanto di Laurea), ottimo conferenziere nonché apprezzato docente in varie importanti sedi culturali e universitarie, come la storica Fondazione Università Polare di Torino dove tuttora tiene dei corsi di Antropologia, e Storia della Criminologia ai corsi organizzati dal Movimento Universitario Altoatesino (MUA) di Bolzano. Collaboratore di varie testate giornalistiche, locali e nazionali, Centini è anche critico d’arte, settore del giornalismo che ci ha fatto incontrare, dal quale ho potuto affinare nel tempo le mie capacità descrittive delle opere d’arte, sia pittoriche che scultoree. È prolifico scrittore con al suo attivo oltre 60 titoli (alcuni tradotti in varie lingue) con i più importanti editori piemontesi ed altrettanti a livello nazionale. Tra le più recenti pubblicazioni mi piace citare “Storia dell’Inquisizione” (ED. Diarkos, 2021), “Storia della criminologia e dei metodi investigativi” (2022) e “Caravaggio. Luci e ombre di un artista maledetto” (2024). Sempre lo scorso anno l’autore ha dato alle stampe “Il misterioso prigioniero di Exilles tra storia e leggenda” (ED. Susalibri), “Fiabe e Leggende delle Alpi. Luoghi magici e creature fantastiche delle montagne piemontesi” (Ed. Il Punto Piemonte in Bancarella), e “Lingere, brava gent, maraia e gargagnan” (Ed. Pedrini”). Questa sua prolificità non può passare inosservata, tanto che tra i recenti riconoscimenti il Centro Culturale Pannunzio di Torino, nei giorni scorsi gli ha riconosciuto il “Premio Pannunzio 2024”, in particolare per il suo libro “La Guerra delle Sindoni: indagine intorno a un giallo medievale” (Ed. Pedrini, 2025); un ricco elaborato per ricordare che ci fu un tempo in cui in Europa vi erano due Sindoni, le quali entrambi ne reclamavano l’autenticità dando così inizio a una lotta senza esclusione di colpi che in quest’opera realizzata sulla base delle foto d’archivio, rivive in tutte le sue molteplici sfumature.

Ma chi è l’antropologo?

L’immagine di questo cultore è spesso condizionata da stereotipi e luoghi comuni. È uno specialista della cultura umana, che può offrire degli importanti contributi sociali anche senza immergersi tra popolazioni sconosciute ai confini del mondo, soprattutto lavorando nella realtà metropolitana, considerando i relativi problemi sociali e offrire un contributo a chi si occupa degli stessi. In merito a ciò Centini spiega: «Senza entrare nel merito della questione metodologica ed evitando di porre in rilievo le distinzioni tra antropologia culturale, antropologia sociale, antropologia economica, etc., mi limito a specificare che sotto certi aspetti, chi si occupa di problemi sociali si comporta un po’ come l’antropologo… E questo perché studia un problema sul territorio cercando di risalire alle cause di determinate situazioni socio-culturali». Rifacendomi ad una vecchia intervista ricordo di avergli anche chiesto di fare qualche esempio e, a proposito, mi rispose: «In realtà è più difficile di quanto possa apparire poiché le teorie, le scuole e le correnti che hanno contrassegnato e contrassegnano la giovane scienza antropologica, sono numerose e diversificate, al punto di offrire delle chiavi interpretative che, pur analizzando un identico fenomeno, in certi casi conducono a risultati anche diametralmente opposti…». Con un’altra domanda “incalzante” cercavo di capire se si può affermare che l’antropologia è in grado, più della psicologia e della medicina, di indicarci le cause di certi atteggiamenti non proprio socializzanti contro minoranze rappresentate da persone disabili fisici e/o psichici, e atteggiamenti rinvenibili tra persone di tutte le classi e le culture. A questo riguardo fu molto esaustivo, mettendo subito in chiaro spiegando: «L’antropologia non intende e non potrebbe sostituirsi ad alcuna delle altre scienze, ma può far tesoro delle indicazioni fornite dagli altri ambienti del sapere e trarre delle preziose indicazioni. Per quanto concerne l’atteggiamento negativo nei confronti di gruppi “animali”, va osservato che in esso si focalizzano pregiudizi, luoghi comuni, ma anche superstizioni e credenze provenienti da ambienti molto diversi. Sono risposte che l’individuo si propone per certificare la propria regolarità, per ufficializzare il proprio statuto fatto di norme scritte. Almeno fuori dalle dittature…». Riferendomi quindi all’attualità, c’è da chiedersi se oggi sono molti a risentire di stereotipi arcaici, quindi se sono superati e un po’ razzisti e, a questo riguardo, mi precisò: «Basta aprire i giornali per rendersene conto: si pensi ai neonati gettati nei cassonetti della spazzatura; a quelli travolti dalla follia di falsi maghi e fattucchiere; ai bambini siero-positivi rifiutati dalle scuole, ai disabili che subiscono ogni sorte di vessazione, agli anziani depositati negli ospedali durante il periodo estivo, etc.». Il pensiero di Centini è ancora più profondo in quanto egli sostiene esserci correnti interne più sottili e problematiche, che alimentano la nostra consapevolezza della caducità delle cose terrene. Ecco l’antropologo in città e oltre… un amico che ci aiuta a capire la vera essenza della nostra esistenza.