Su Rimbaud, ovvero sull’inconscio prima di Freud

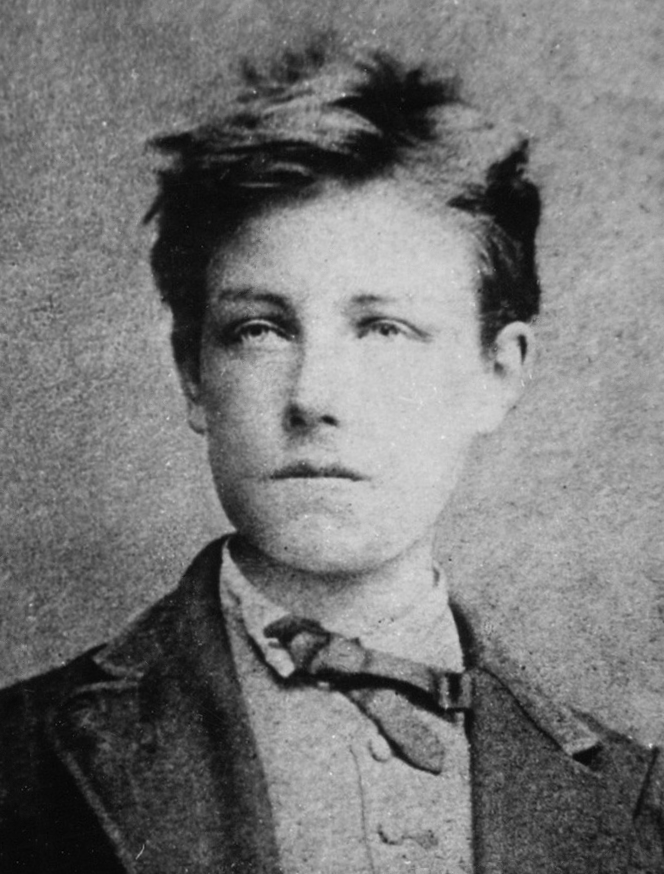

Rimbaud

Rimbaud scrisse fino a vent’anni e morì a soli trentasette. Fu poeta fanciullo, perciò precocissimo. Nella sua breve parabola esistenziale riuscì a fare scandalo e a rivoluzionare la poesia. Compì una vera rivoluzione copernicana nella poesia. Fu “poeta veggente” e, come scrive Maurizio Cucchi, riuscì a scrivere capolavori sia in poesia che in prosa poetica (Una stagione all’inferno, Illuminazioni), in bilico tra realismo (ad esempio Le cercatrici di pidocchi) e visionarietà. Prima di lui c’erano l’io sterneriano, l’egotismo stendhaliano. Prima ancora che ciò avvenga filosoficamente, Rimbaud scopre che “io è un altro”, spodesta il soggetto cartesiano, scopre poeticamente l’inconscio prima di Freud. Rimbaud apre come nessun altro nell’Ottocento all’inesprimibile dell’Es, a quello che lui chiamava l’ignoto. Rimbaud scopre liricamente che l’io non è padrone a casa propria, ancora prima della psicanalisi. Rimbaud non scopre il tema del doppio, le subpersonalità come Pessoa, l’essere uno, nessuno, centomila come Pirandello: insomma la falsa specularità, dato che lo specchio che dovrebbe rimandare la nostra immagine finisce in mille frammenti e con esso la nostra identità. No. Non scopre questo. Il poeta invece fa emergere ciò che si situa al di sotto della coscienza. Non è più la coscienza il riflesso della realtà, ma l’inconscio. Laddove prima di lui molti si affidavano al logos (inteso come logocentrismo, ci cui tratta Derrida), lui si avventura nei meandri del preconscio. I surrealisti con la loro scrittura automatica, i surrealisti con il loro paroliberismo verranno molto dopo e ritroveranno in poesia l’inconscio dopo Freud, troveranno ciò che è stato già scoperto: da questo punto di vista saranno tutti epigoni che metodicamente arriveranno dove Rimbaud era arrivato molto prima della scienza con il suo solo genio. Certamente le corrispondenze per come le intendevano i simbolisti erano già state espresse e scritte prima di loro, ma nei poeti prima di Rimbaud simboli, corrispondenze, analogie, epifanie erano sempre sorvegliate dalla coscienza, mentre con il poeta l’inconscio straripa, rompe gli argini. Eppure l’inconscio era sempre esistito, ma Rimbaud fu il primo a descriverlo, esprimerlo, rappresentarlo, senza filtri e con poca censura. Il poeta fu un ribelle, in lotta anche con sé stesso, con la borghesia a cui apparteneva, con le convenzioni del suo tempo. Alcuni scrissero che Rimbaud scadeva nel delirio. Il delirio psichiatricamente è un’interpretazione totalmente errata della realtà, che può nuocere a sé stessi e agli altri. Al netto della valenza socioculturale e psicosociale del delirio, in poesia ogni delirio è ammesso e concesso. Inoltre Rimbaud voleva delirare e sapeva di delirare, quando delirava, perché preferiva un’altra interpretazione possibile al buon senso e alla ragionevolezza cristiana e borghese. Con Rimbaud e tutti gli altri poeti maledetti inizia quindi la distinzione tra artisti e borghesi. Non solo ma come scrive Gianni Nicoletti lottò con sé stesso anche per “affrancarsi dal cristianesimo”. E allora quale Dio gli restava? Per Pessoa i poeti dovrebbero essere neopagani. Anche per Auden i poeti dovrebbero essere politeisti. Insomma molti dei! Tutta la storia della letteratura si potrebbe distinguere in chi crede in Dio e chi nel caos. Ebbene il poeta si lasciò trascinare dal caos, da un flusso magmatico e inarrestabile di parole, simboli. Questo accadde anche nella sua breve vita: il dramma di Bruxelles con Verlaine che lo ferì, la sregolatezza, il suo periodo in Africa. Il poeta cercò di distruggere gli archetipi religiosi, culturali, sociali e la Provvidenza divina, ma finì per rinnegare anche il deus absconditus in lui. Rimbaud esplorò con parole l’inconscio e cercò di distruggere la sua istanza morale, il suo Super-Ego. Ma questo non significa che non fosse spirituale perché tra fughe, vagabondaggi, dissolutezze in fondo cercò genuinamente, autenticamente sé stesso e inoltre, come scrive Antonio Tabucchi, da Freud in poi il concetto di anima è stato sostituito dall’inconscio. Si potrebbe anche pensare che laddove la buona società cercava Dio nel cielo, Rimbaud lo cercò nell’abisso, nell’Abgrund. Lui, che aveva cercato l’ignoto, trovò l’abisso. Di più: la sua è una catabasi della parola e della vita. Se Nietzsche annuncia con Zarathustra la morte di Dio, il poeta annuncia la morte del suo Dio. Nietzsche vuole distruggere tutta la metafisica platonica-cristiana, Rimbaud in un certo senso, pur impastando Eros e Thanatos, è già un oltre uomo. La sua poesia si caratterizza per la ricerca dell’altrove e dell’assoluto. Tra etica ed estetica scelse quest’ultima. Come iniziò a scrivere precocemente, così smise: aveva scritto tutto e dopo aver sperimentato tutto in poesia, continuò a sperimentare tutto nella vita tra esotismi e commerci. Il poeta infine cercò sempre la formula definitiva che potesse racchiudere il senso della vita e un luogo in cui vivere beatamente. Ebbene non trovò mai nessuna delle due cose. Rimbaud non lascia tracce esplicite del suo credo o della sua mancanza di fede, però cerca di dissacrare i valori esistenti allora. È un nichilista attivo: distrugge perché qualcuno forse in futuro ricrei. Il poeta destabilizza e destruttura la ragione. È un vero peccato che i giovani delle generazioni successive abbiano considerato più il mito di Rimbaud, il binomio genio e sregolatezza, che non la sua poesia, che è prima di tutto conoscenza prelogica e visione. Molti cercarono di imitarlo e vi trovarono solo una falsa legittimazione della loro autodistruzione. Ci fu un culto della personalità, del personaggio e della vita di Rimbaud. Ma un conto è ammirare la sua poesia, un altro è finire in un maledettismo di quint’ordine. Presero insomma come esempio il suo vitalismo distruttivo, il suo nichilismo poetico ed esistenziale e questo per certi giovani degli anni settanta fu più deleterio del pessimismo cosmico leopardiano, imparato a scuola. Rimbaud fu travisato e preso come nume tutelare di una cultura umanistica suicidaria. Era il poeta maledetto per antonomasia in una storia della letteratura in cui tra i grandi solo Montaigne e Whitman riuscivano, seppur problematicamente, a dire sì alla vita. È bene intendersi: non basta scardinare le porte della percezione per diventare poeti e Rimbaud sarebbe stato un grande poeta anche senza deragliamento dei sensi. Rimbaud era un genio: parlava correttamente cinquanta lingue, era quindi un predestinato. È diventato un poeta immortale non grazie alla sua sregolatezza, ma nonostante la sua sregolatezza.